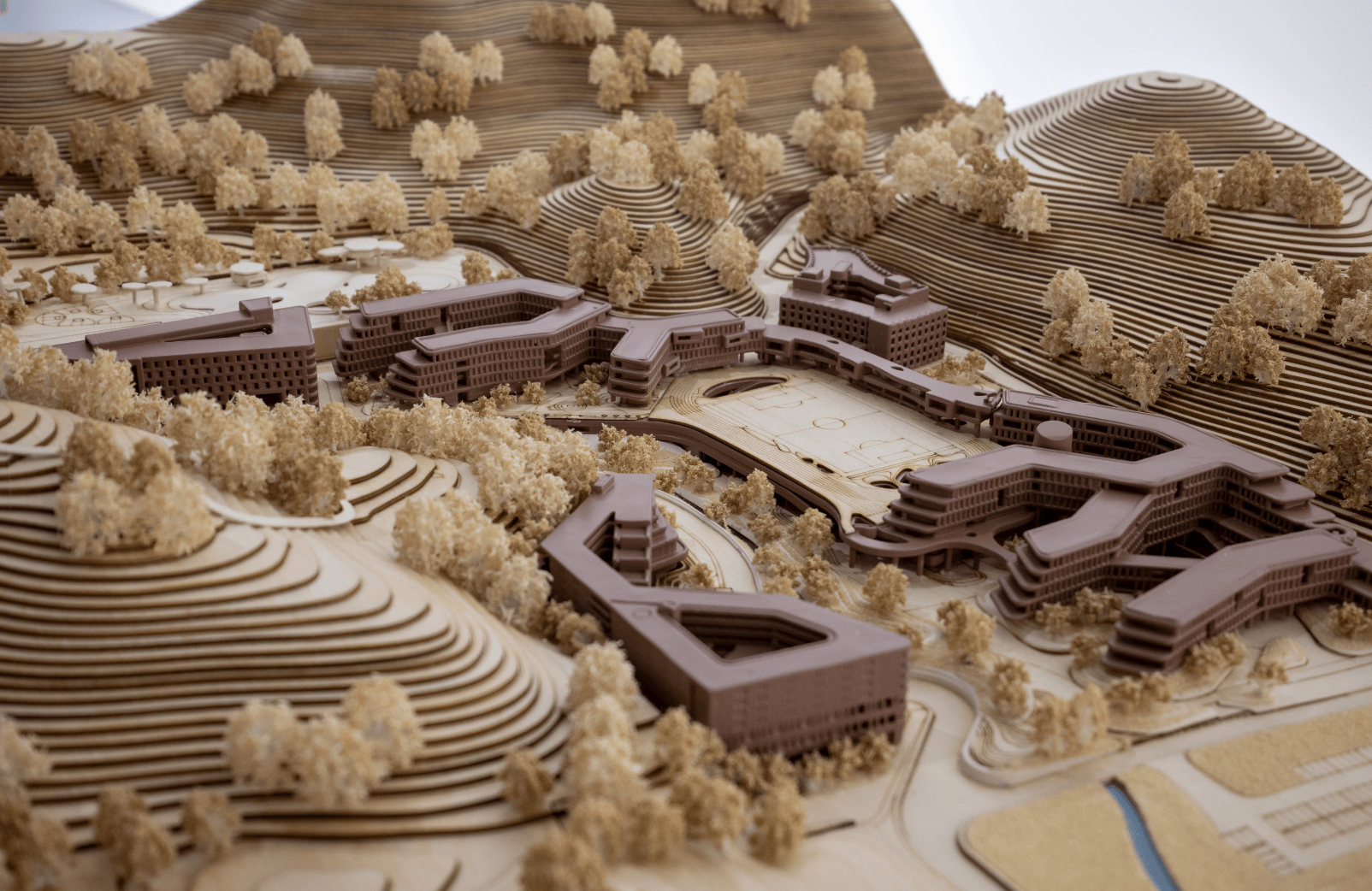

9月12日,华南地区首个专注于“建筑模型”的公共文化空间在广州设计之都设计殿堂正式启幕。

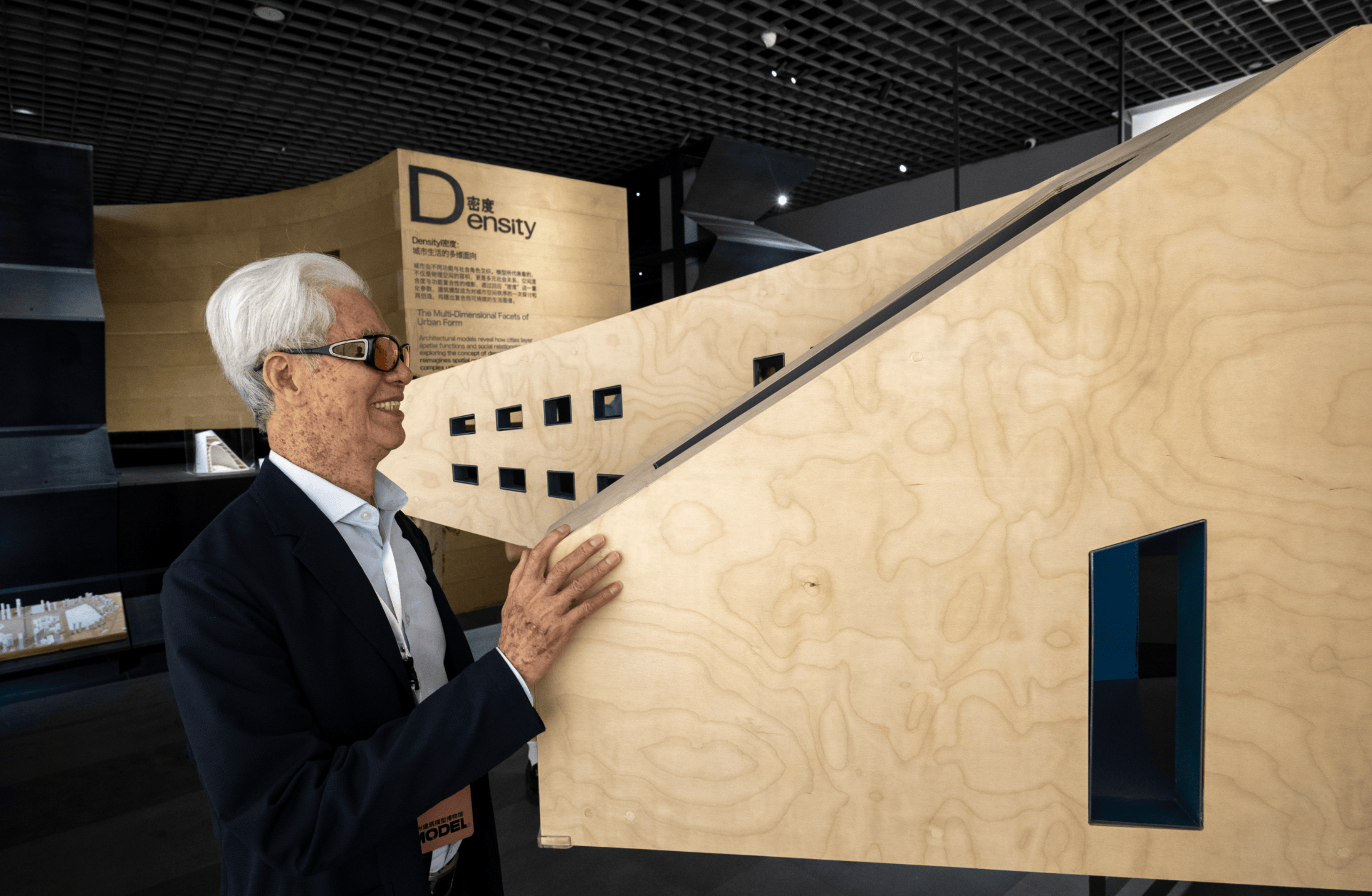

据了解,该空间集中展出了以大湾区建筑为主体,兼顾全国乃及全球的优秀作品,超300件建筑模型、图纸手稿与艺术装置,构建起了一座“可以走进的建筑百科全书”。

走进空间内部,2100多平方米的展陈令人眼前一亮。据了解,该空间的设计从岭南地域四种典型传统居住空间类型,即围屋、竹筒楼、院宅和园林中汲取灵感,经抽象化与当代化转译,打造出与四个分厅完美匹配的独特空间原型。

文化空间的首展以六大主题单元展开,选择将与“形”对应的“MODELS”作为关键词,并对其六个字母依次拆解,并转译为“纪念碑、绿洲、密度、大地、连结、岭南”六大主题,展示有纪念性的、与城市共生的、兼具多维度城市功能、展现乡村风土等方面的代表性建筑,汇集了300余件精选建筑模型与艺术装置。

南都N视频记者在“纪念碑”展区看到,世博会中国馆模型尤为引人注目,中国工程院院士何镜堂对二十四节气篆字与“新九州清晏”屋顶花园等设计细节的精妙构思,通过模型被清晰地呈现出来。

在强调本土实践的同时,空间也兼顾全国乃至全球的优秀作品与代表性建筑。据了解,这样的布置意在揭示全球化语境下建筑实践的相互影响与动态演化,探讨“在地”与“国际”之间的张力与融合。

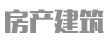

何镜堂在致辞中表示,实体建筑模型构建了一个独特的微缩世界。它通过抽象、提炼、转译等手段,将现实世界的尺度重构于其中,在数字化日益深入的今天,模型的意义和价值远超其本身,它成为承载设计思维、社会互动和历史记忆的重要载体,建筑模型既是创作的起点,更是时代的见证。

“建筑是记录了历史、记录了时代。文化空间里的建筑模型,正是不同历史阶段建筑作品的繁衍,让我们看见历史,看见时代的变迁。”何镜堂说。

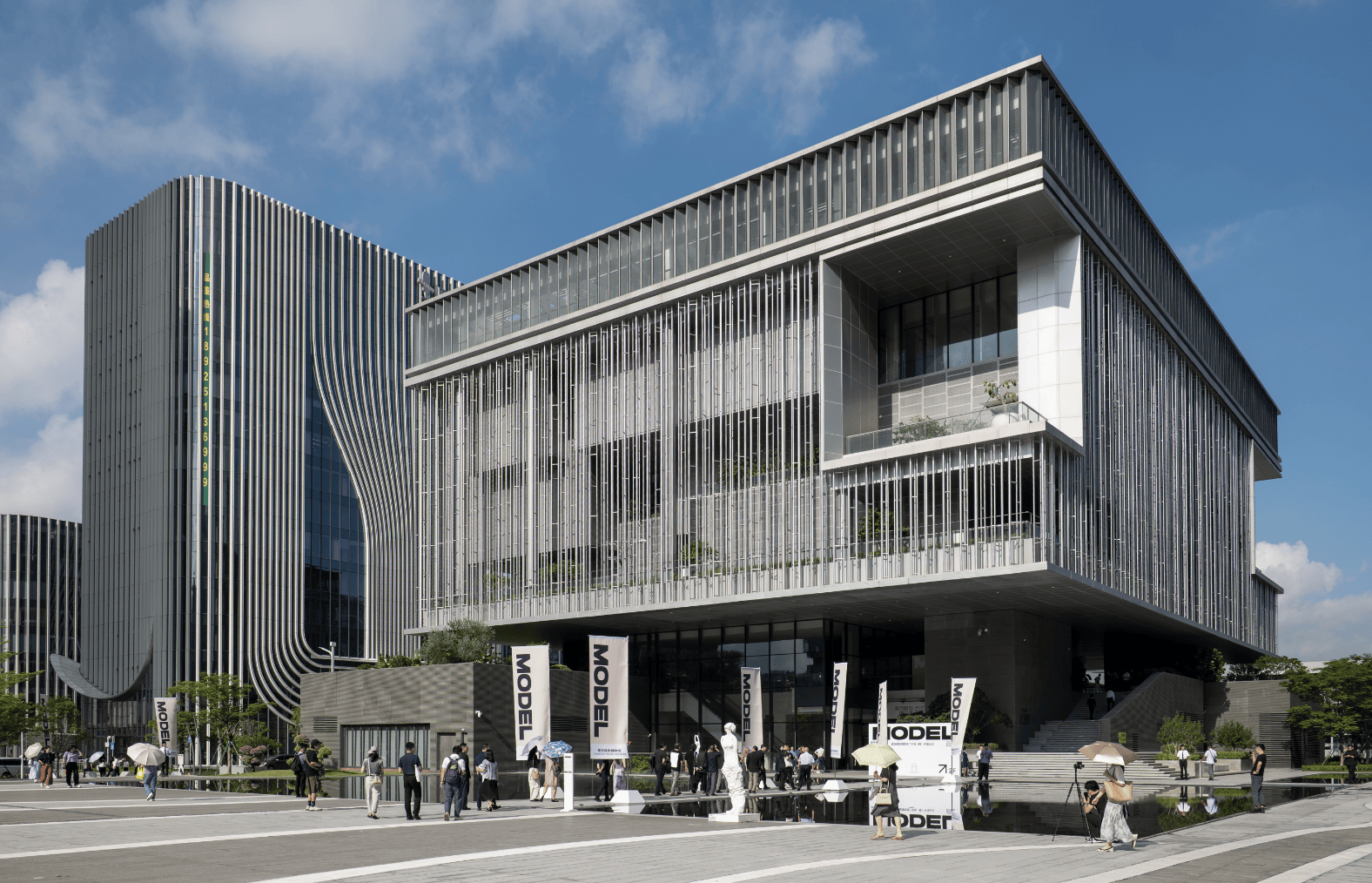

值得注意的是,空间现场还布置了互动体验和数字导览场景。其中,在数字互动区可以通过扫码互动,模拟搭建广州塔等广州本地特色地标建筑,吸引了不少观众亲自体验在线“搭积木”的乐趣。而馆内的不少模型名牌上也贴上了二维码,只需轻轻一扫,展品背后的设计理念便以文字、图片甚至音频的形式详细呈现,大大增强了观众参观体验的沉浸感和参与性。

事实上,该文化空间是2019年我国首个建筑模型博物馆在上海开馆后,又一展出大量建筑模型的“力作”。南都N视频记者注意到,这不仅仅是一场开幕展览,无论是对于广州还是设计之都这一承载粤港澳大湾区设计产业集群的区域而言,都带来了多个方面的利好。

作为华南地区首个以建筑模型为核心的专业展馆,文化空间落地,对广州而言是不亚于是一次“从0到1”的文化突破。

南都N视频记者梳理发现,此前尽管华南地区不乏像白鹅潭大湾区艺术中心、广东科学中心等一系列艺术展馆、科技馆,却缺少一个聚焦建筑模型的专业公共空间——爱好者想系统欣赏不同风格的建筑模型,需远赴上海等地;本土建筑师的模型作品,也难有集中展示的平台。

那么,建筑模型的使用与展示有何重要意义?何镜堂在致辞中进一步解释:“在设计的过程中,我们就是从模型开始推敲的,所以建筑模型和建筑师是天然的一种联系,通过它来深化‘我要做出一个非常好的产品(的理念)’。”他表示,文化是建筑的内涵和品位,时代则体现了建筑的精神和发展,在这个过程里面,模型起到了非常重要的作用。

由此来看,作为粤港澳大湾区设计产业集群的重要承载地,广州设计之都因文化空间的入驻和建筑模型的展示,让“设计”从产业链条上的“业务名词”,变成了可感知、可体验的“文化符号”——走进设计之都,人们不仅能看到林立的设计企业办公楼,还能在文化空间展出的模型里近距离接触建筑设计的源头,有机会从模型细节之中“读懂”建筑设计的文化语言与创新活力。

不过,建筑行业始终被视为“专业门槛高”的领域——复杂的图纸、晦涩的术语、抽象的设计理念,往往让普通公众望而却步。同济大学党委常委、副校长李翔宁在接受记者采访时就表示,长期以来,专业人士和公众之间对建筑的认知有较大的鸿沟。而文化空间的开放,可以让公众有机会利用这个平台了解到更多关于建筑的发展情况。

事实上,在文化空间内,公众参观时不必拘泥于各种专业术语,而是在亲身实践中学习到建筑设计的知识。例如,观众可以在数字互动区“搭积木”的时候,直观感受到力学原理与建筑稳定性的关系;馆内的二维码导览更是“破圈”的关键,观众若不懂专业知识,很容易陷入“看个热闹”的困境,而扫码后,设计语言的解读、设计手稿、建筑从模型到实景一一呈现。

“建筑业面临着新的时代挑战,我们如何在建筑当中找到传统文化和当代结合的机遇,共同找到面向未来的道路,不仅需要建筑师专业的努力,同时也需要公众对于建筑师的创作和设计能够有更好的理解。”李翔宁表示,文化空间的开放,不仅让建筑师对建筑产业的进步有了更大的信心,也使民众能够进一步理解建筑业未来的发展方向。

不过,南都N视频记者在参观过程中发现,并非所有模型的展品都配有二维码导览。有现场参观的观众表示,自己作为爱好者而非专业人士,对没配有二维码导览的展品并不能完全理解建筑师的设计语言,因此建议管理方在后续增添甚至配齐所有展品的二维码导览,进一步降低科普的门槛。

值得注意的是,文化空间还承继了上海馆的高水准藏品体系与学术资源。根据官方介绍,文化空间拥有由何镜堂、宋春华等14位建筑名家组成学术委员会,委员会负责把控展品质量、提供学术支持,并将空间打造成为又一重要的中国建筑学会科普教育基地和建筑行业从业人员继续教育的第二课堂,

建筑模型公共文化空间发起人李晖在接受采访时表示,文化空间所在的设计殿堂位于设计之都的核心区,可以汇聚到各种设计的核心资源,从而形成内容和空间形式的高度匹配。

“文化空间的建立相当于有了一个文化的阵地、建筑的阵地、艺术的阵地和设计的阵地。它除了拥有常规的展览外,未来这里还会出现更多跟设计、文化相关的活动,以此来激活广州乃至大湾区在设计建筑领域的活动。”李晖说。

华南理工大学建筑学院研究生小杜和几位同学也在开展当天前来观展。他们对展出的多个建筑模型非常感兴趣,在用手机详细拍照记录的同时,还对建筑的设计细节等现场讨论。

“多位大师的作品集中在一起统一展出,这是一个不可多得的学习机会!”小杜告诉记者,他们作为建筑专业的学生,可以通过这些建筑模型,更细微地去体验建筑设计的空间感和尺度感。而且作为免费的展览,更加有利于他们反复前来学习。